成果物精算とは、設計監理業務委託契約を解除する際の精算方法です。

契約解除時に提示された成果物を評価し、その金額で精算します。

- 成果物評価額が既払い金を上回る場合、追加支払いが発生します。

- 成果物評価額が既払い金を下回る場合、返金が発生します。

ただし、委託者の都合による解除では成果物精算はできません。

設計者の債務不履行が原因で契約を解除する場合に限られます。

評価対象は、設計図書などの成果物です。

第三者による客観的な評価が必要です。

主観的な評価では、トラブルの原因になりますので注意が必要です。

出来高精算とは、工事請負契約を解除する際の精算方法です。

解除時点までの工事完成金額で精算します。

- 完成金額が既払金を上回る場合:追加支払いが発生します。

- 完成金額が既払金を下回る場合:返金が発生します。

ただし、出来高精算は契約の解約規定に従います。

注文者の都合による解約では適用されません。

出来高精算は、請負者の債務不履行が理由で契約解除する場合に行います。

工事完成金額は客観的に評価される必要があります。

第三者に評価を依頼することが重要です。

主観的な評価ではトラブルの原因となります。

工事監理の監理義務とは、設計図通りに施工されているかを確認する義務です。

この義務は、建築士法18条3項および20条3項により定められています。

監理業務は監理業務委託書の監理手続きにしたがって行う必要があります。

工事監理者は監理内容を説明し、施主の承諾を得なければなりません。

この手続きを怠る工事監理者によるトラブルが発生しています。

監理義務は法令により定められた重要な責務です。

設計図の説明責任とは、設計者が内容を説明する義務のことです。

この義務は建築士法18条2項で定められています。

説明は設計業務委託書に基づいて行います。

手続きに従い、内容を説明し、承認を得なければなりません。

この責任を果たさない設計者がトラブルを起こしています。

施工瑕疵・設計瑕疵の時効は5年です。

この時効を過ぎると対処できません。

5年以内に対処する必要があります。

時効が迫る場合は早急な対応が必要です。

是正請求・賠償請求を速やかに行ってください。

期限内に請求すれば時効を止められます。

また、不法行為に起因する場合は時効は20年です。

ただし、その際は不法行為の立証が必要です。

不法行為があった時に遡る必要があります。

時効5年が過ぎた場合も対処法はあります。

不法行為20年の適用を検討してください。

設計瑕疵に関する時効は次の通りです。

- 瑕疵担保責任による時効:10年(※品確法などによる)

- 設計業務に基づく時効:5年(※設計完了時から起算)

- 不法行為に基づく時効:20年(※不法行為の時から起算)

一般的には設計完了時から5年で判断されます。

この期間内であれば、設計者に是正を求めたり、損害賠償を請求したりすることが可能です。

施工瑕疵の時効は以下の通りです。

- 施工ミスの責任期間の時効:ミスに気づいてから1年です。

- 損害賠償の時効:権利を行使できると知ってから5年です。

- 瑕疵担保による損害賠償の時効:事象発生から10年です。

一般的には建物の引渡から5年が施工瑕疵の時効とされています。

引渡から5年以内であれば、施工瑕疵を立証することで、施工者による是正や賠償請求が可能です。

設計ミスに気が付いた時はどのように対処したらよいでしょうか?

設計ミスが設計瑕疵に当たるか確認が必要です。

設計ミスに気が付いた時を明らかにすることが重要です。

設計ミスの原因と責任の所在を確認します。

賠償請求の可否と賠償額を確認します。

責任者に是正を求めることが対処法の一つです。

設計瑕疵として賠償請求することも対処法です。

専門知識が必要なため、設計の専門家に相談しましょう。

施工ミスに気が付いた時はどのように対処したらよいでしょうか?

施工ミスに気付いたら、以下を確認しましょう。

- 施工瑕疵に当たるか

- 気付いた時期

- 原因

- 責任の所在

- 賠償請求の可否

- 賠償金額

確認後、責任者に是正を求めるか、施工瑕疵として賠償請求します。

対処には専門知識が必要なため、建築の専門家に相談しましょう。

建築士事務所(設計士)から理不尽な要求をされた時はどうしたらよいでしょうか?

設計監理業務委託契約後、建築士事務所から理不尽な要求をされることがあります。

例えば、以下のようなケースです。

- 設計業務期間の変更を一方的に求められる。

- 設計業務費用の変更を一方的に求められる。

- 設計内容や仕様の変更を一方的に求められる。

- 契約の中断や解除を一方的に求められる。

このような要求をされた場合は、契約に基づき冷静に対処しましょう。

契約約款を確認し、適切な対応を取ることが大切です。

対応が難しい場合は、設計監理の専門家に相談しましょう。

さらに必要なら弁護士に相談するのも有効です。

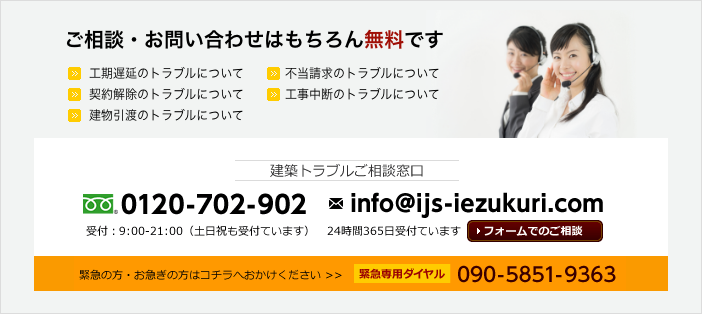

相談先が見つからない時は、IJSにご相談ください。

詳しくお話を伺います。